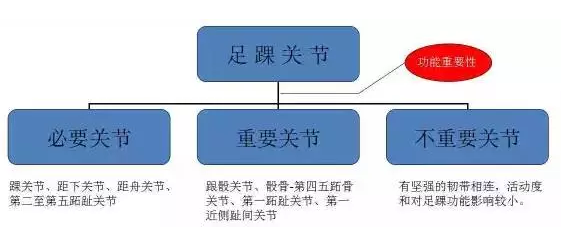

足踝解剖活动的研究

双足的主要功能是作为一种半刚性基柱为躯干提供牢固的支撑。

踝关节解剖和活动

1、结构特点

踝关节包括胫距、胫腓、腓距三个关节面,距骨是顶点位于内侧的圆锥截体,前宽后窄。

Inman发现距骨和踝穴内外侧匹配并不相同,踝穴外侧弧度、直径和距离差值<1mm,而内侧平均差异为(2.1±1.1)mm。而且所有标本的踝穴曲率半径都大于距骨,这样就允许距骨在水平面内发生旋转。

2、踝关节轴向负荷

步态周期中踝关节负重力最大可达体重的4.5—5.5倍。根据负荷和踝关节位置不同,接触面积约为1.5c㎡至9.4c㎡。

Calhoun等发现,当踝关节从跖屈到背伸时,接触面积增加,而每单位面积受力相应减少;背伸时距骨内外侧关节面与胫腓骨间的接触面积最大。

3、踝关节旋转轴

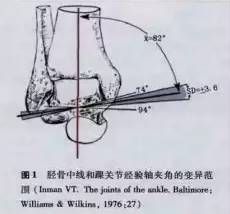

Inman发现踝关节轴从后下外指向前上内,基本与内外踝尖连线一致;在冠状面上平均向外倾斜8°,横断面上平均向外旋转6°。该轴线方向决定了踝关节的多维复合运动;背伸时伴有外旋、外翻;跖屈时伴有内旋、内翻。

近期研究发现:踝关节旋转轴的方向和位置随其活动改变,并非固定轴线。应用立体摄影技术,Lundberg测量发现踝关节旋转轴在矢状面、冠状面和横断面的投影一直在变化。Sammarco也认为胫距间活动是围绕多个瞬时旋转中心发生的;而且被动跖屈踝关节时胫距关节分离,在“功能范围”内活动时为平行滑动;在被动背伸时二者间有压缩。

4、踝关节活动

踝关节的活动包括矢状面、冠状面和横断面三部分。矢状面活动,即跖屈和背伸是踝关节最重要的功能。多位研究者报道,踝关节平均背伸13°到33°,跖屈23°到56°。

Stauffer测量结果为24.4°。

Sammarco发现行走时跖屈10°到15°,背伸10°。上楼梯需要37°,下楼梯需要56°。

由于踝关节轴倾斜,所以在屈伸的同时伴有足或小腿水平面旋转。小腿固定时,踝关节背伸时足外旋,跖屈时内旋。Lundberg报道,从中立位到背伸30°,距骨外旋8.9°;从中立位到跖屈10°时,有轻微的内旋。Michelson和Helgemo报道,背伸时足外旋角度平均(7.2±3.8)°,跖屈时平均内旋(1.9±4.12)°。

胫骨水平面旋转平均19°(13°—25°),但即使是最倾斜的踝关节轴和最大的踝关节活动度,所能形成的小腿旋转也仅为11°。两者之间的差值由距下关节来弥补。先天性距下关节融合患者球状踝的成因就是距下关节旋转丧失,踝关节所受扭转力增加。

距下关节解剖和活动

1、结构特点

距下关节包括关节囊独立的前、后两部分,二者间由跗骨窦和跗骨管分开。前距下关节由凹陷的跟骨前中关节面和凸出的距骨前中关节面组成;后距下关节由凸出的跟骨上关节面和凹陷的距骨下关节面组成。这种关节面凹陷或凸出的交叉变化使之能作复杂的扭转活动;只有在前中关节面能做出与后关节面活动相反的活动时才能活动。

2、距下关节轴向负荷

人们对足标本施加不同的轴向负荷,通过Fuji照相技术测量、分析距下关节面总面积、关节接触面积以及二者间比值,进行距下关节动力学的研究;结果显示关节压强为1MPa到3MPa。Wagner等发现,施加350N负荷时,后关节面平均压强为0.93MPa,前中关节面为1.44MPa;当轴向负荷增大时,后关节面接触比也逐渐增加,而前中关节面接触比在1050N以上时不再增大。Wang等发现,施加600N外力时,约3/4由后关节面承受,压强为3.13MPa;而前中关节面的压强为3.23MPa。

Reeck等研究分析生理负荷下步态周期不同时段,即足跟触地、足放平和足趾离地时关节的受力情况。结果发现,足跟触地时后关节面接触面积(477m㎡)比站立或足趾离地时(约610m㎡)小。后关节面受力从足跟触地时的685N增加到站立中期的932N、足趾离地时的1492N。后关节面压强从足跟触地和足放平时的1.5MPa增加到足趾离地时的2.40MPa。前中关节面接触面积或接触压没有显著变化,关节受力从足跟触地(391N)到站立中期(538N)有所增加。

3、距下关节旋转轴

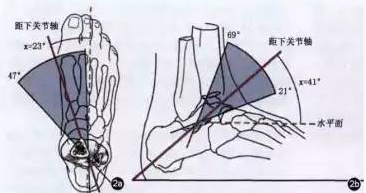

1941年,Manter通过16例尸体双足研究确定了距下关节轴线:矢状面上向背侧倾斜42°(29°—47°),横断面上向内倾斜16°(8°—24°),其中矢状面定义是跟骨中点到一二趾中点间平面。

Isman和Inman以及Root都进行了类似研究,都发现存在巨大的标本间差异。但在对不同足中线参照标准校正后,发现这三个研究的关节轴惊人地相似,倾斜轴差异平均在1°以内(41°—42°),内斜轴差异平均在3°以内(17°—20°)。

2a:横断面上距下关节轴与足长轴向内成角约为23°,变化范围在4°到47°。

2b:水平面上该轴约为41°,变化范围在21°到69°。

4、距下关节活动

距下关节轴指向内、前、上方,其活动主要是内翻和外翻(额状面),内收和外展(横断面),以及跖屈和背伸(矢状面,较小),而且是三平面活动同时发生,即内翻、跖屈和内收同时出现,外翻、背伸和外展同时出现,距下关节平均活动度是内翻20°—30°,外翻5°—10°,步行所需活动范围10°—15°。

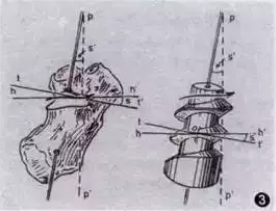

Manter通过16例尸体研究发现距下关节呈螺钉样活动,即距骨在跟骨上扭转的同时有横向移位;螺旋角为12°,即距骨每旋转10°前移1.5mm。

跗横关节解剖和活动

1、结构特点

跗横关节又称为中跗关节或Chopart关节,包括距舟关节和跟骰关节,二者虽各有其独立活动,但需要共同完成其功能活动。足作为弹性结构,在其触地时能化解冲击力;作为坚固结构,在足趾离地时能有效地推动身体前移;在这种弹性结构与坚固结构的转变中,跗横关节起着关键作用。

距舟关节:由突出的距骨头、凹陷的舟骨端面和韧带组成。弹簧韧带位于内侧,分跟舟下方韧带和跟舟上内韧带,后者呈致密的吊带结构、支撑足纵弓跗横关节节段;其功能丧失会造成前足进行性外展或纵弓塌陷。外侧韧带结构是分歧韧带内侧束(跟舟外侧韧带)。背侧由距舟关节囊这个厚实结构形成距舟韧带。

有学者将距舟关节称为“足臼”,距骨头与由距下关节前中关节面、分歧韧带内侧束、弹簧韧带和舟骨组成的臼碗相关节。足臼能引起距骨头活动,使其除屈伸活动外还能滑动、滚动和回旋。除韧带静力结构外,胫后肌、足内外屈肌动力作用也提供一定的关节稳定作用。

2、跗横关节轴向负荷

有关跗横关节动力学的研究甚少,研究发现从足跟触地到站立中期,距舟关节接触面积没有变化;从站立中期到足趾离地时大约从382m㎡增加到441m㎡;接触压力从站立中期(655N)到足趾离地(887N)期间显著增加;整个步态周期中接触面压强没有变化,一直维持在2MPa左右。

3、跗横关节旋转轴

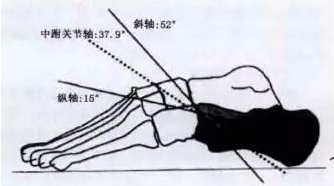

由于距舟关节和跟骰关节功能关系密切,所以多以舟骨、骰骨相对于距骨、跟骨的复合活动进行研究。Manter报道跗横关节有两个轴线:纵轴与地面成15°角,矢状面上向内侧倾斜9°,描述的是额状面内的活动;斜轴与地面成52°角,矢状面上向内侧倾斜57°,描述的是矢状面和横断面内的活动。距舟关节的活动度要远大于跟骰关节。

4、跗横关节活动

应用X线立体摄影测量技术,Lundberg研究了足背伸跖屈、内外翻时舟骨与距骨的相对活动,发现当足从跖屈30°到中立位时,舟骨相对于距骨背伸并外翻。从中立位到背伸30°时,舟骨相对于距骨内翻,而在其他平面内基本不存在活动。当足从外翻20°到中立位时,舟骨在距骨上平均内翻7.5°,在其他平面内的活动很小。当足从中立位到内翻20°时,舟骨相对于距骨发生跖屈(4.4°)、内收(6.6°)并内翻(12.8°)。当下肢从内旋20°旋转到中立位时,跖屈、内收、内翻活动较小(均小于3°)。从中立位到外旋10°时,舟骨跖屈(7.8°)、内收(12°)和内翻(11.5°)。

这些数据说明距舟关节沿向内倾斜的轴线活动:当足从外翻位向中立位、内翻位活动时,舟骨相对于距骨出现跖屈、内收和内翻。当下肢从内旋向外旋位活动时,舟骨相对于距骨也会出现跖屈、内收、内翻。

跗横关节的重要性不在于非负重时活动轴的位置,而在于步态周期各时段的活动变化。Elftman发现距舟关节和跟骰关节轴线关系的变化会引起跗横关节复合体的锁定和解锁。距下关节外翻使两关节轴平行,关节间解锁允许之间产生相对活动,使足富有弹性能适应不平地面,分散负重受力;距下关节内翻使两关节轴交叉,关节间锁定,限制其活动,作为坚固结构有效传导外力。

站立相第一阶段(足跟触地到足放平于地面)的特点包括胫骨内旋、踝关节背伸和距下关节持续外翻。此时距舟关节和跟骰关节轴平行,中足活动度增加、吸收冲击力。第二阶段(足放平于地面到身体超过负重足)胫骨内旋、踝关节背伸、跖筋膜拉紧;胫骨内旋拉紧弹簧韧带和跟骰足底韧带,胫后肌和跟腱的收缩使距下关节逐渐内翻,距舟关节和跟骰关节轴线交叉,锁定并稳定中足。第三阶段(踝关节开始跖屈到足趾离地),通过跖屈肌和胫后肌的收缩,以及卷扬机机制引起的跖筋膜拉紧和足弓抬高,使距下关节内翻进一步稳定中足关节,为推进期能量的有效转移创造一个坚固的杠杆。

其他关节和内侧纵弓

1、跖跗关节

前中足(远端的跖骨基底和近端的骰骨楔骨)之间的关节连接称为跖跗关节或Lisfranc关节。第二跖骨较长,坐落在近排楔骨形成的凹陷内,形成稳定的Roman弓结构。结实的Lisfranc韧带起自内侧楔骨基底、止于第二跖骨基底内侧。内侧三列跖跗关节周围有结实的足底韧带、骨间和背侧韧带将其固定,起着稳定足纵弓、维持跖骨头位置、均匀分配体重的作用,并使内侧三列跖跗关节形成基本没有活动的平面关节。当第一跖跗关节背侧活动度过大时会造成第一跖骨负重功能受限、继发拇外翻畸形。第四、五跖跗关节韧带连接不牢固,活动度较大,使足外侧更能适应不平地面、缓解前足承重。在平地行走时整个第五列全长都于地面接触,而不仅是跖骨头。

2、内侧纵弓

内侧纵弓从跟骨结节负重点向上经载距突、距下关节至距骨,再向下经距骨头、舟骨、楔骨、第一列至籽骨到地面。骨性结构包括跟骨及其载距突、距骨、舟骨、三块楔骨及相对应的跖骨(第一跖骨尤为重要)。韧带结构以支撑距骨头的跖筋膜和足底跟舟韧带的作用最为重要。

有学者将内侧纵弓比作横梁和桁架结构或倒立的板簧片,能吸收行走和跑动时的负重冲击。足弓下方结构(足底韧带、腓骨长肌、跖筋膜)能防止负重增加时足弓塌陷,提供板簧片作用。三头肌张力增加和胫距关节受力增加都会造成足弓变平。

更多资讯请访问沈阳奥莱医疗器械科技有限公司官网:www.aolaimedical.com